封面新闻记者 刘可欣 刘叶 摄影报道通盈配资

1962年的一天,13岁左右的胡光俊乘坐着火车,注意到了广播里正在介绍的内容。那时“蜀锦”两个字第一次进入他的世界。

后来在教科书上,他了解到这个成都的“土特产”,其实是一门绵延了上千年的技艺。

如今的胡光俊,已是蜀锦织造技艺省级非遗代表性传承人。在桃李满天下之外,他与李子柒合作,设计出清新俏皮的熊猫蜀锦裙,让人们又一次意识到蜀锦并非高岭之花;他追求织机的迭代与创新,因为在他看来,蜀锦不仅是非物质文化遗产,更是“物质文化与非物质文化”的结合之作。

胡光俊

01

愣头青成了“新闻人物”

继在教科书上与蜀锦“会面”之后,1971年8月末,胡光俊被分配到了成都蜀锦厂,与蜀锦再续前缘。但是,最初的会面却并不愉快。

看着满墙挂着的“巾巾吊吊”和抽着旱烟的车间师傅们,年轻气盛的胡光俊就受不了了,转头跑回了家。在家打了三天“退堂鼓”后,当时的厂办主任舒昌龄找上门来一顿训斥:“你师父是西南三省最港(厉害)的技术工,没人接班了!”那是“旷工15天就要除名”的年代,胡光俊不得已回到车间。枯燥的技艺、漫长的学习周期、需要耐得住寂寞的工作性质,让这个年轻人备受煎熬。蜀锦技艺的复杂一边“折磨”着他,一边又吸引着这个不服输的年轻人,让胡光俊与蜀锦之间的羁绊越来越深。

“我不想当一个单纯的劳动工具。”在学工期间,胡光俊走路到三瓦窑纺专,搜寻关于蜀锦的资料,向老师请教丝绸相关的理论,一边学习理论知识,一边上手操作。这样的积累,在一次偶然事件中,让胡光俊成为了全厂“焦点”。

胡光俊复原的五星锦

20世纪70年代中期,蜀锦厂接了一个任务:生产用于音箱上的喇叭布。在那个卡拉OK风靡全国的年代,喇叭布却大都从国外进口,并没有国内生产的先例。无疑,这项任务能够为蜀锦厂带来可观的利润以及远播的盛名。蜀锦厂极为重视这个任务,组织了经验老到的师傅,以及设计科、技术科的相关专员,一起攻克这项挑战。然而在经历数次失败后,技术骨干们犯了难,便集中在设计室里讨论突破方法。

这时,从老一车间下班的胡光俊,站在设计室的窗外听到师傅们的口中蹦出来了一个自己很熟悉的词“双造”,便突然喊出:“我说几句行吗?”名不见经传的“小胡”,结合自己业余所学的理论通盈配资,一一道来他所理解的、“双造”的装造方式和模板设计。“我师父听懂以后,抱着旱烟,背着手走了。”厂里的难题得以解决,“小胡”也在蜀锦厂找到了自己的成就感。

《五牛图》局部

“从那时起,我师父遇到难题都叫我去处理。”胡光俊说。同时,师父也默许他每天下班之后,在厂里各个车间里“蹿来蹿去”,学习蜀锦织造的全套工艺。这个青年在蜀锦厂有了归属感,也找到了值得为之奋斗几十年的事业。即便过了如此之久,胡光俊说到这里的时候,眼里依旧闪着光。

02

跨界?这应该叫“回归”

除了潜心研究技艺,胡光俊最近一次走入大众的视野,源于致力于传播传统文化的视频创作者李子柒身着的那条蜀锦裙。

这条织着熊猫形象的蜀锦裙,典雅俏皮,随着复出后的李子柒亮相首个线下活动,再次提醒了人们:蜀锦并非高岭之花。

李子柒身着与胡光俊一起设计的熊猫蜀锦裙出席活动(图据受访者)

实际上,近些年来,蜀锦不断“更新”着自己的身份,从文创手办到闪现国际时装舞台,每一处都体现着这门千年技艺的生命力。很多人津津乐道蜀锦的这种创新,但在胡光俊看来,与其说是创新,不如说这是一种回归。

“以往的蜀锦,本身就可以用在各个地方。现在用蜀锦做的靠垫、抱枕、室内装饰等等文创,在很多年前就已经存在了。这些‘创新’更像是一种回归。”胡光俊说,“每一项传统的技艺都来源于生活,所以它拥有着持久的生命力,能够被大家接受。”

胡光俊与李子柒(图据受访者)

03

非遗一定是纯手工?这是个不小的误解

蜀锦可谓是“老牌”非遗。早在2006年,蜀锦织造技艺就被列入了第一批国家级非遗代表性名录。中国蚕桑丝织技艺也于2009年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,其中包含了栽桑、养蚕、缫丝、染色和丝织等的生产技艺,以及各种巧妙精到的工具和织机和绚丽多彩的丝绸产品,和这一过程中衍生出来的相关民俗活动。被称为“天下母锦”的蜀锦,是中国蚕桑丝织技艺中最绚丽的一页。

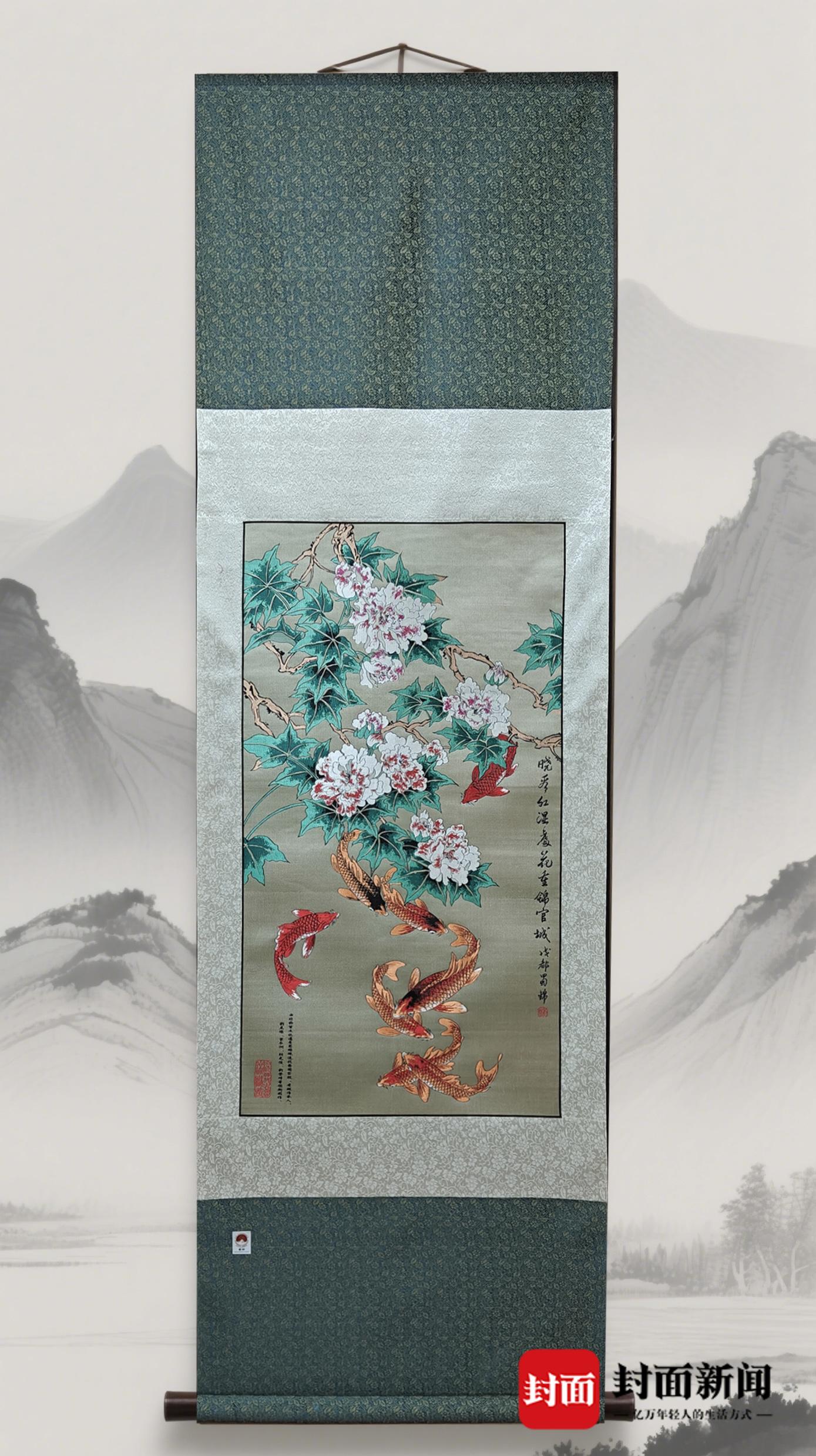

胡光俊的蜀锦作品《芙蓉锦鲤》(图据受访者)

很多人都以为,非遗一定是手工,手工的就是最好的。出乎意料的是,作为省级非遗代表性传承人,胡光俊的想法却与这个观念背道而驰。

曾有一位教授在参观完胡光俊的工作室后也曾有过这样的误解:“我以为蜀锦都是纯手工制作的呢!”胡光俊在听完这句话后,反问这位教授:“原始社会的时候,人类想要生存,就要和猛兽搏斗。纯手工能行吗?”一句话,道出了工具的不可或缺。而机器之于蜀锦,也是这般重要。织机的不断改良,是胡光俊一直以来的追求。

20世纪70年代初,他刚到蜀锦厂那会儿,蜀锦厂用的还是铁木织机,即用一台马达带动若干台织锦机的工具。相比于人工木织机,铁木织机的效率更高,同样人数的工人可操作的机器数量更多,节省了不少人力资源。20世纪70年代,蜀锦厂又将织机升级成为了单机传动的K251型织机。从铁木织机,再到单机传动的改良型织机,胡光俊见证了机器带来的变革,“从安全、质量、产量上,都比原本纯人工的好得多”。如今在胡光俊的工作室中,有一台他潜心研究得来的“秘密武器”——一台从国外引进、经过改造的蜀锦织机。胡光俊介绍,待到这台织机正式投入生产,蜀锦的幅宽和质量,都将有新的突破。

胡光俊参与设计的蜀锦摆件

这好像与公众眼中传统的非遗并不同——固守传统的生产方式。“蜀锦织造技艺是古代科技,它是劳动人民千百年来总结的经验。自古以来,它使用的都是先进的劳动工具。”在胡光俊看来,蜀锦更像是非物质文化与物质文化相结合的产物。织机的更新,是科技进步的见证,更是时代发展的结果。

除了记录了科技的发展,蜀锦千年来的生命中,还保留下了诸多的民俗文化,这些都是非遗之所以珍贵的重要原因。完整记载见于北宋的成都十二月市,就有“三月蚕市,四月锦市”,传说中的蜀王叫做“蚕丛”,“濯锦江”因织女在此浣洗蜀锦而得名,锦里成为了成都著名的景点之一……“非遗是活态的,正是因为它不在博物馆里,所以才能成为人类的宝贵财富。”胡光俊这样解读蜀锦所具有的蓬勃生命力。

胡光俊的蜀锦作品《荷塘清趣》(图据受访者)通盈配资

财富牛配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。